コラム 「MCPについて調べてみた」

2025/10/31

非営利活動法人 設備システム研究会

サブコンのT

こんにちはサブコンのTです。

私が設備システム研究会に参加してから、もう7年が経ちました。

研究会で取り上げるテーマも、参加当初はCADの互換や、施工図教育、自動作図などが中心でしたが、最近ではデジタル技術を活用した生産性向上やDX(デジタルトランスフォーメーション)への業界の動きに合わせてデジタルツールやロボットの活用事例、BIMやAIに関する取り組みについて情報を共有するようになっています。

ここ数年は「IoT」、「DX」、「BIM」、「AI」って何の略?「CDE」、「LOD」、「BEP」ってどういう意味?などと言っている間に、さまざまな専門的分野の3文字略語がますます飛び交うようになり、AIチャットに聞いては忘れ、また聞いて…を繰り返しています。

そんな中、最近BIM関連の話題でMCP(Model Context Protocol)という言葉を耳にしたので、勉強がてら少し調べた内容をコラムにまとめてみました。

まだまだ知識が浅く、解釈や説明にずれや思い込みがあるかもしれませんが、そのあたりは軽く読み流していただければと思います。

MCPとは、GPT(OpenAI)やBERT(Google)、Claude(Anthropic)、LLaMA(Meta)、

Gemini(Google DeepMind)といった、LLM (大規模言語モデル)と外部データソースやツールをシームレスにつなぐための共通プロトコル(情報をやりとするルール)のことです。スマートフォンの充電端子に例えて「AIのUSB-Cポート」と言われています。

このプロトコルは2022年にAnthropic社で発表され、その後ほかのAIにも採用されており、様々なツールやサービスとの接続が一元化・簡素化されているとのこと。

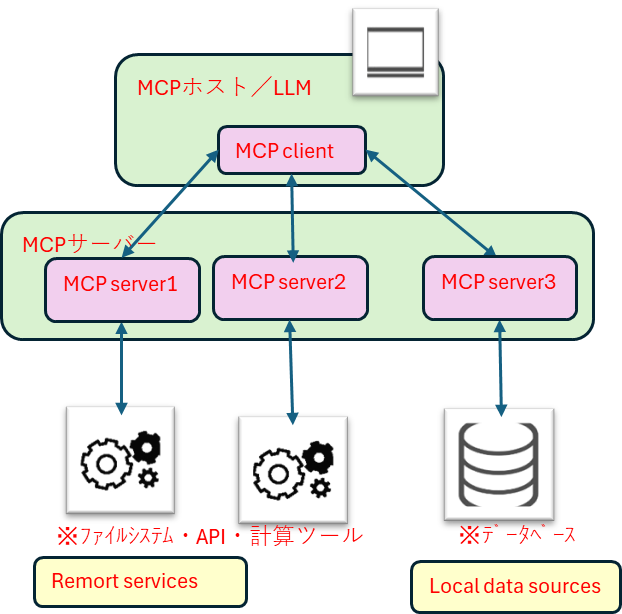

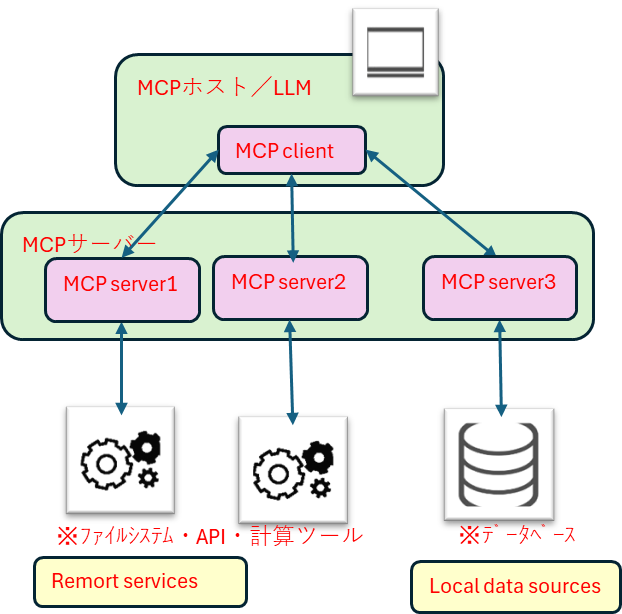

仕組みとしては「MCPホスト(PCなど)」に搭載された「MCPクライアント」が、受け取ったユーザーの指示を外部データソースやツールのアクセスを管理する「MCPサーバー」に伝えます。「MCPサーバー」は要求に応じた利用可能なリソースやツールなどの情報をやり取りし、外部システムと連携し処理を実行。その結果を「MCPクライアント」を介してユーザーに返す、という流れです。

普段はAIを翻訳や資料作成の相談相手くらいにしか使っていませんが、MCPによってAIがCADなどのソフトやAPIと連携できるようになれば、会話する感覚で最短ルートや最適なコスト、品質を考慮した自動作図が可能になり、さまざまな条件に応じたチェックや比較もできるようになるのかもしれません。

既に取り組まれているベンダーさんもいらっしゃるかもしれないが、個人的には今後の展開を勝手に期待したいと思っています。